有識者コラム

作物保護関連技術の変遷と進化 ~製剤~

- 一般社団法人 日本植物防疫協会常務理事曽根 信三郎 氏

農薬成分を合理的な方法で標的病害虫に送達する手段である農薬(薬剤)施用法は、製剤・処理法・防除機という技術的要素が一つに組み合わさってはじめて確立します。これら確立された薬剤施用法は、生産現場のニーズに合わせて変化し、より効率化、より省力化、より低コスト化、より安全性の向上等、多様化し進化してきました。ここでは、薬剤施用法を3つの柱のひとつである製剤についてお話ししたいと思います。

少量で効果を発揮する農薬の有効成分を広範囲・均一に処理することが難しいため、有効成分に補助成分を組み合わせた製剤が必要となります。製剤化の目的には、①農薬を使用しやすい形にする ②農薬の効果を最大限に発揮させる ③農薬の短所をカバーする ④使用者安全性および非環境汚染性を向上させる ⑤作業性を改善、省力化する ⑥既存剤を機能化し、用途拡大するがあり、有効成分の物理化学的性状にあわせ最適化が図られます。

その使用場面に合わせて製剤は、粉剤、粒剤、紛粒剤、粉末、水和剤、水溶剤、乳剤、液剤、油剤、エアゾル、マイクロカプセル剤、ペースト剤、くん煙剤、くん蒸剤、塗布剤、その他剤に分類されます(「農薬の種類について」56農蚕第8702号)。ここでは各剤型の詳細は省きますが、粉剤、粒剤、粉末、エアゾル、ペースト剤、くん煙剤、くん蒸剤、ペースト剤はそのまま散布、水和剤、水溶剤、乳剤、液剤、油剤等は水で希釈して散布します。

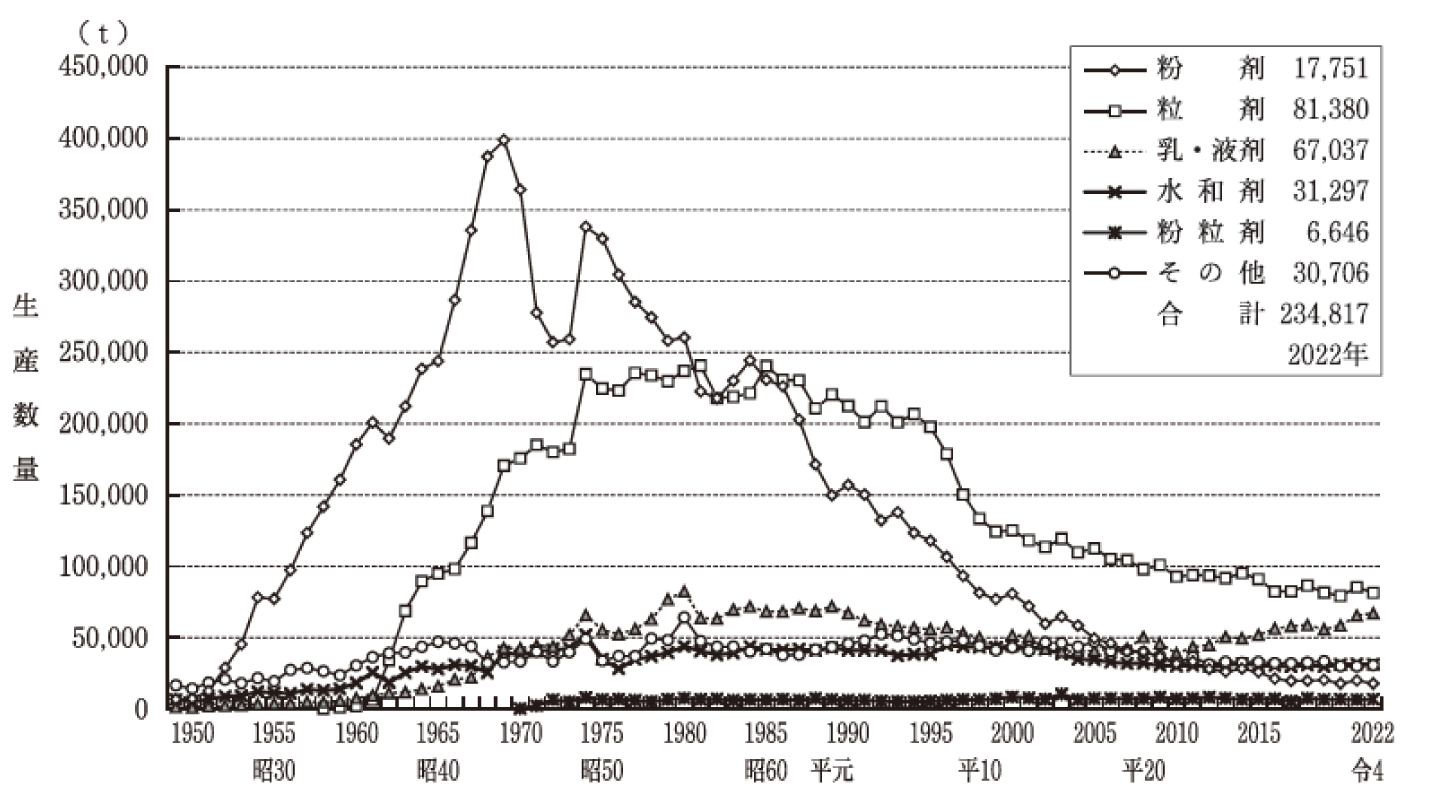

主な剤型別の生産量の推移(図-1)をみると、1969年には約40万トンと農薬全生産量の58%を占めた水稲の粉剤は、長期残効型の箱施用剤の普及、ドリフト問題等により、その後著しく減少し、近年は約1.8~2.0万トンとなっています。粒剤は水田除草剤を主体に増加し、1985年には24万トンになりました。その後、一発剤の普及、3キロ粒剤から1キロ粒剤への移行により、2023年には約8.1万トンの生産量となっています。それ以外の主な剤型では、乳・液剤が約6.7万トン、水和剤(フロアブル製剤等を含む)が約3.1 万トンとなっています。

図-1 農薬剤型別の生産量推移(農薬概説2024より)

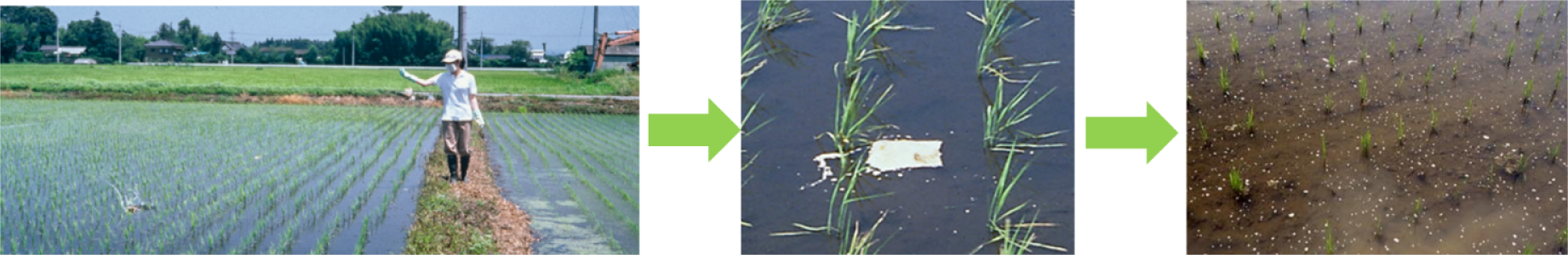

乳・液剤、水和剤についてみると、乳剤(EC)では溶剤の毒性の問題、消防法における危険物を避けるために、水を媒体として使用する濃厚エマルション(EW)、マイクロエマルション(ME)が開発され、乳剤からEW、MEへ移行しています。水和剤(WP)では希釈時の粉塵抑制のため粉立ちのないフロアブル(SC、FL)や顆粒水和剤(WG)が開発され、また、果実にステインが残るために、水和剤からSC・FL、WGへ移行しています。また、安全性の向上、効力向上、施用期間の延長(箱施用剤による播種時処理等)のため、マイクロカプセルや放出制御製剤が開発されています。さらに、農作業の省力化のために、水田除草剤では、水田に入らず畔から散布できるフロアブル剤やジャンボ剤(図-2)、粒剤よりも自己拡散性を付与した250粒剤(豆粒剤)が開発され、水田雑草防除における作業の省力化が図られています。

上記のように製剤には様々な種類がありますが、農薬の有効成分の特性が重要となります。例えば、粒剤では、浸透移行性のある有効成分が多く使用されます。浸透移行性のある有効成分を粒剤にすることにより、水稲場面では、病害虫が発生するたびに薬液を散布しなければならなかったのが、田植え機の普及と相まって、初期の病害虫に対して育苗箱粒剤、育苗箱施用法が開発され、更には育苗箱粒剤用処理機、田植え同時処理機等の機器が開発され、普及しています。現在では、放出制御製剤により床土処理、覆土処理、播種同時処理が可能となり、また、播種同時処理機も開発され、普及しています。このように、有効成分と製剤、処理法、防除機の開発が行われ、時代のニーズに合った薬剤施用法が確立します。今後、新しい特性を持った有効成分が開発され、既存の処理法のみならず、新しい処理法、新しい防除機の開発を期待します。

図-2 ジャンボ剤による雑草防除

(左;畦畔からのジャンボ剤投入、中;投入直後のジャンボ剤、右;投入10~20分後)

執筆者

一般社団法人 日本植物防疫協会常務理事曽根 信三郎 氏高知大学農学部林学科卒業後、1983年に日本特殊農薬製造株式会社(現バイエル クロップサイエンス株式会社)入社。15年間、農薬研究所(結城中央研究所)で殺虫剤の開発に従事。九州営業所技術担当、殺虫剤開発リーダー、技術支援グループリーダーを経て技術部長(開発・普及)、技術フェローを歴任。2016年に退社し、一般社団法人日本植物防疫協会に入社。技術総括を経て2020年に常務理事就任、現在に至る。1999年に筑波大学から「ヒメトビウンカにおけるイミダクロプリドの抵抗性機構を研究」で学位を授与される。

主な論文

- Sone, S., K. Nagata, S. Tsuboi and T. Shono (1994) Toxic symptoms and neural effect of, a new class of insecticide, imidacloprid, on the American cockroach, Periplaneta americana (L.) J. pesticide Sci., 19: 69-72.

- Sone, S., Y. Hattori, S. Tsuboi and Y. Otsu (1995) Difference in susceptibility to imidacloprid of the populations of the small brown planthopper, Laodelphax striatellus FALLEN, from various Localities in Japan J. Pesticide Sci., 20: 541-543.

- Sone, S., S. Tsuboi, Y. Otsu and T. Shono (1997) Mechanisms of low susceptibility to imidacloprid in a laboratory strain of the small brown planthopper, Laodelphax striatellus FALLEN J. Pesticide Sci., 22: 236-237.

- 曽根信三郎・牧孝匡・岩谷宏司・大津悠一 (1998) キュウリ幼苗を用いたミナミキイロアザミウマの薬剤効力検定法 応動昆; 215-220.

総説・その他

- 環状ケトエノール系殺虫・殺ダニ剤の開発について(2008) 今月の農業, 52; 59-63.

- 農薬施用法における技術の進展 (日植防シンポジウムから)(2022) , 植物防疫, 76;.247-250.

- 農薬施用法における技術の進展, 化学農薬・生物農薬およびバイオスティミュラントの創製研究動向 (2023)梅津憲治監修, 88-397.