作物保護とイノベーション

化学農薬の歴史

作物保護における化学農薬の歴史は以下のようなステージに分けられます。

-

1920年以前

-

天然物由来の化学農薬

-

1700年頃

-

除虫菊

-

1851年

-

石灰硫黄合剤

-

1880年頃

-

ボルドー液

-

1891年

-

我が国に除虫菊粉を導入

-

1917年

-

我が国で石灰硫黄合剤を生産

-

-

1920年

~1970年 -

化学合成農薬の登場

-

1921年

-

我が国でクロルピクリン剤を生産

-

1938年

-

DDTの開発(スイス)

-

1941年

-

BHCの開発(フランス・イギリス)

-

1962年

-

カーソンの著書「沈黙の春」が大きな関心を集め、

農薬の安全性に対し規制強化が求められることとなった

-

-

1971年以降

-

低毒性・低残留性の化学合成農薬の開発

1970年代に登録制度が整えられて以降の約50年間、

改良に向けた研究が実を結んで

多くの高性能で低毒性の化学合成農薬が登場した

東京農工大有江教授原図を改変

「化学農薬」はいつ頃から使われるようになったのですか。

https://www.croplifejapan.org/qa/a6_12.html

科学の発展に基づく

農薬の安全性の向上

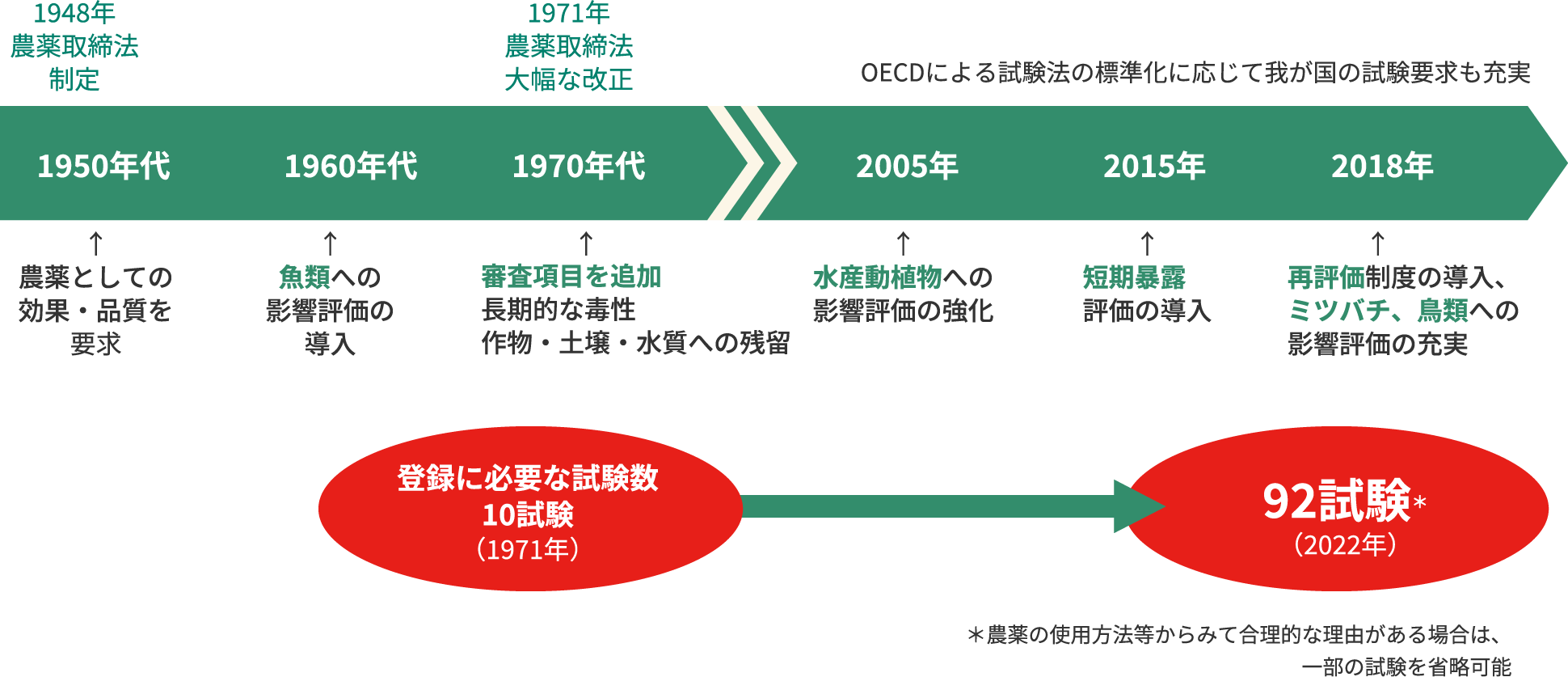

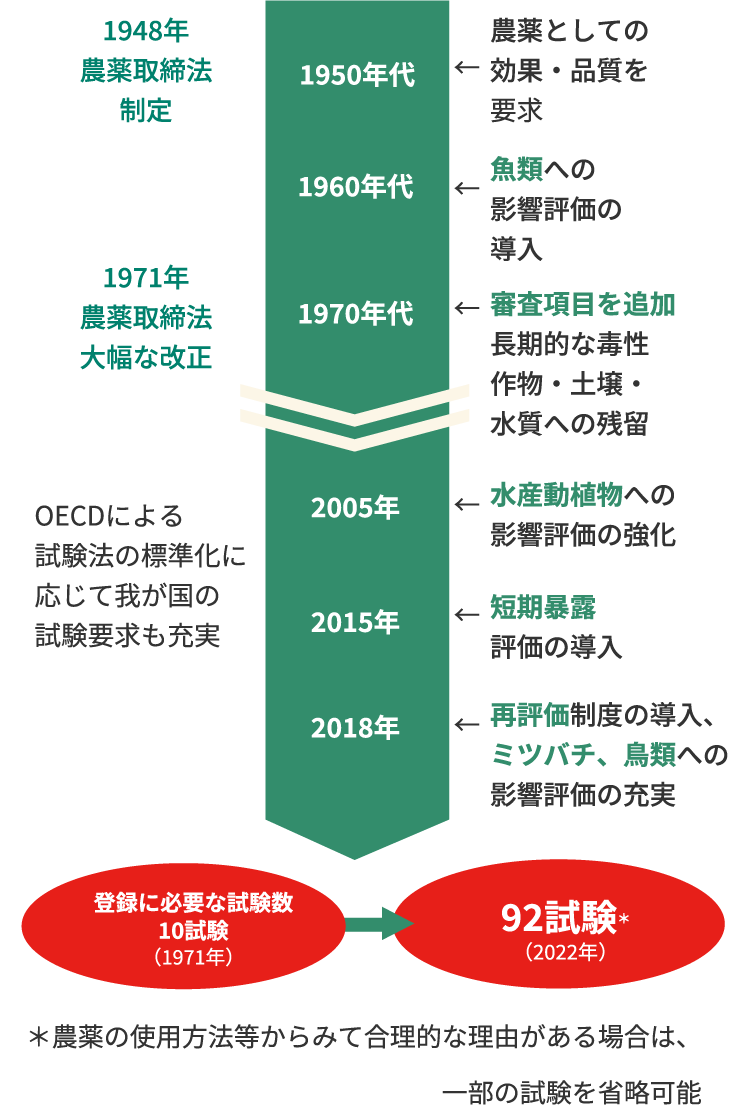

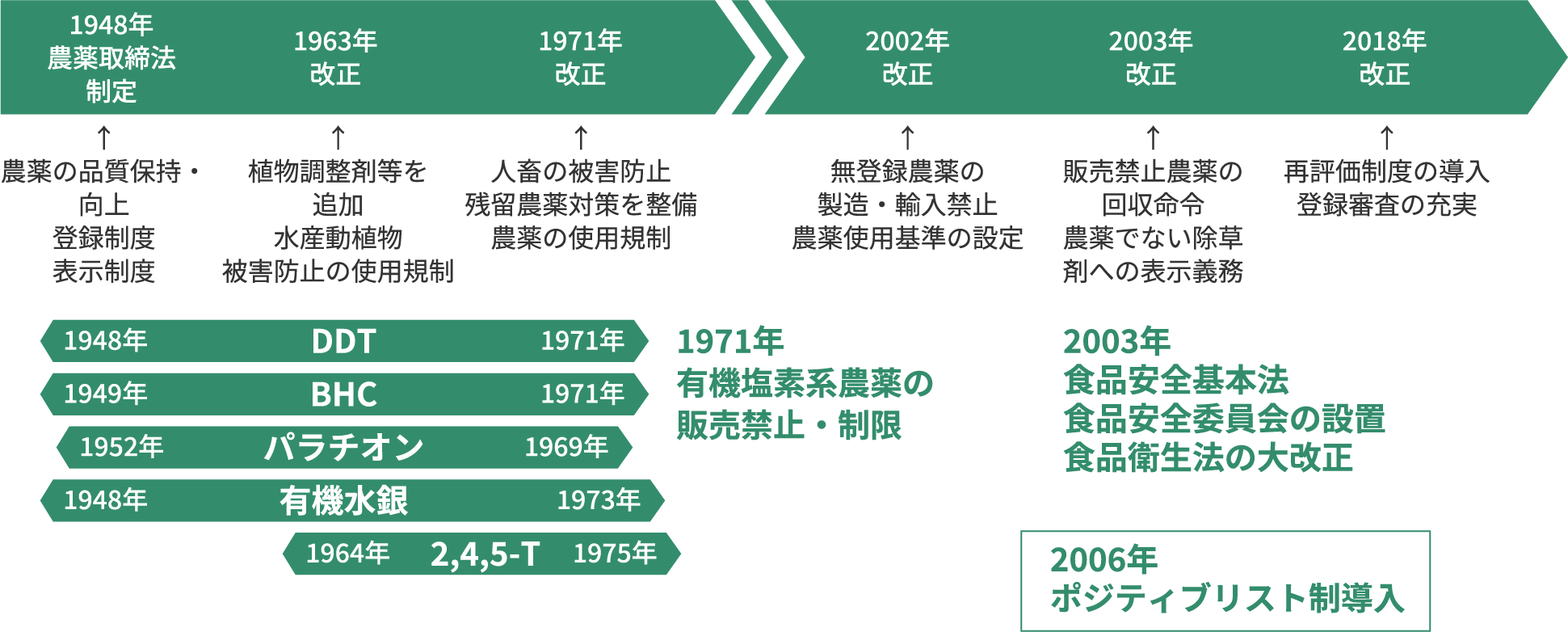

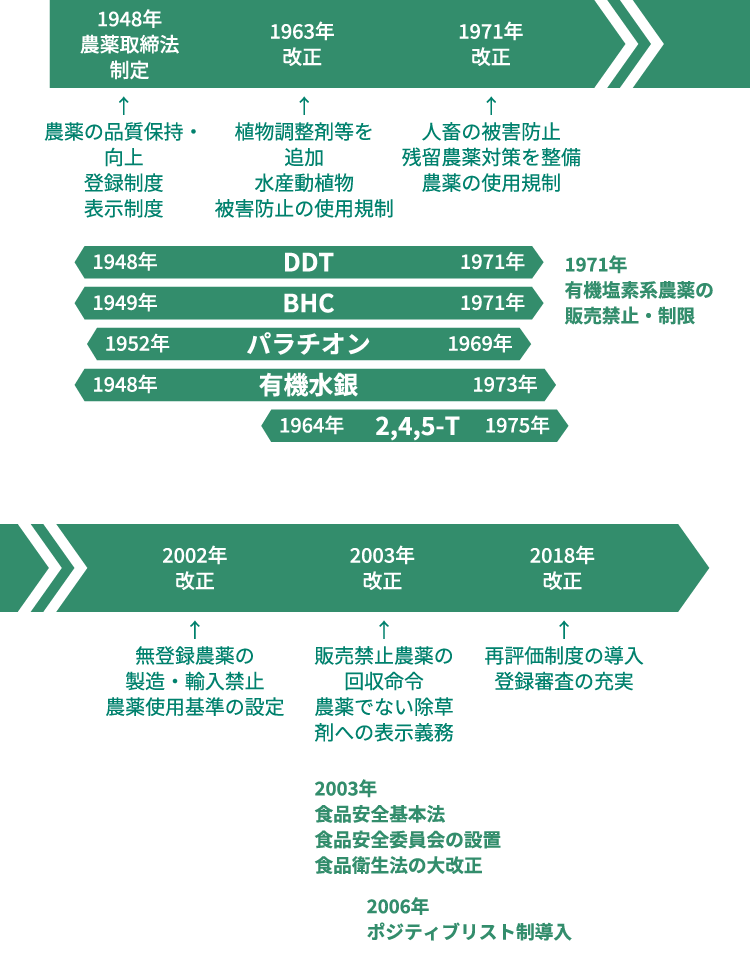

- ・科学の発展により、新たな知見が蓄積するとともに、評価法なども発達。

- ・科学の発展に応じて、制度の見直しや試験要求の充実等が行われてきている。

科学の発展・社会の要請に基づく農薬規制の強化

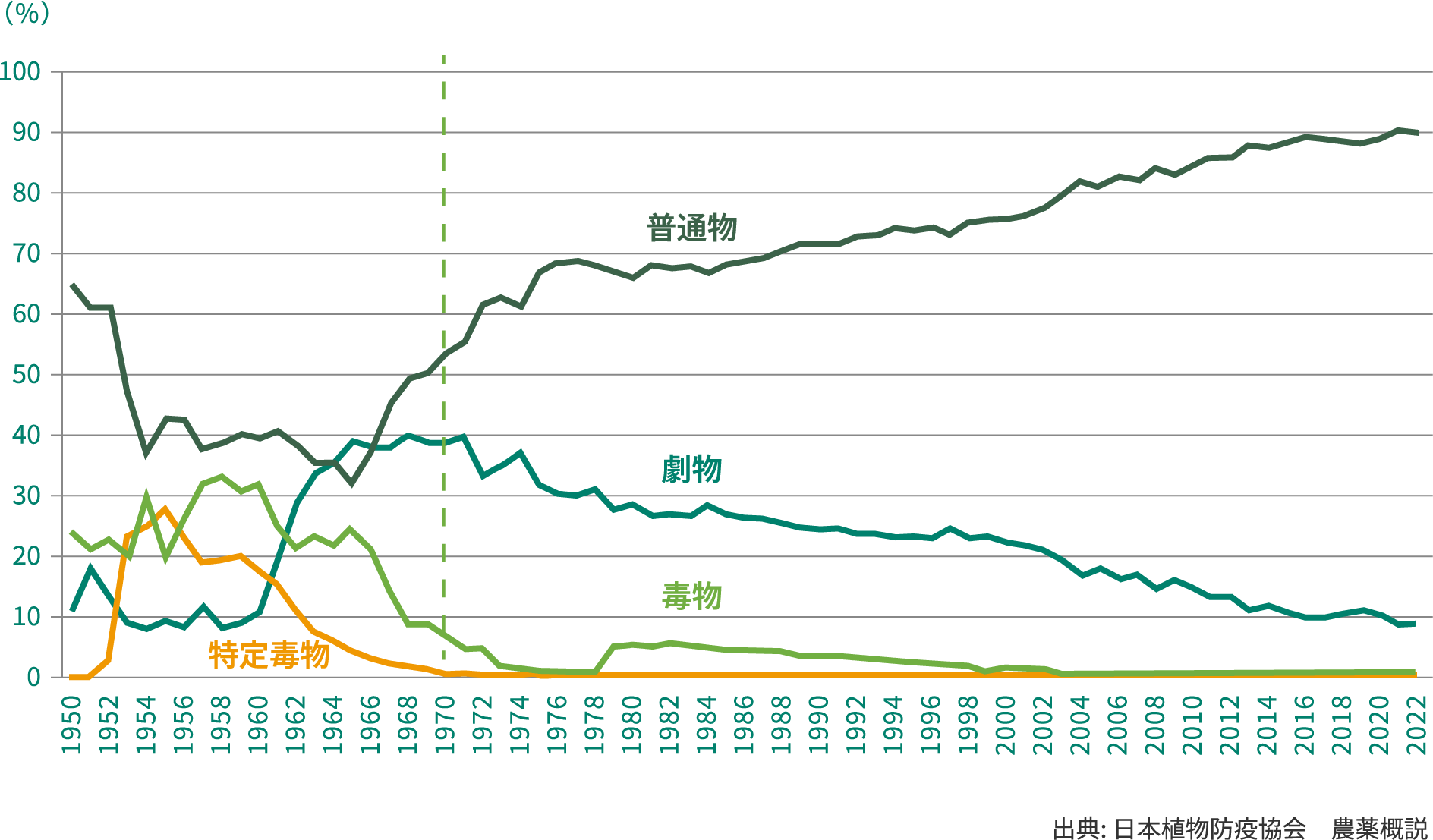

薬の低毒性化が進んでいることは以下のグラフでわかります。

毒物・劇物に該当しない

農薬の割合が増加(日本)

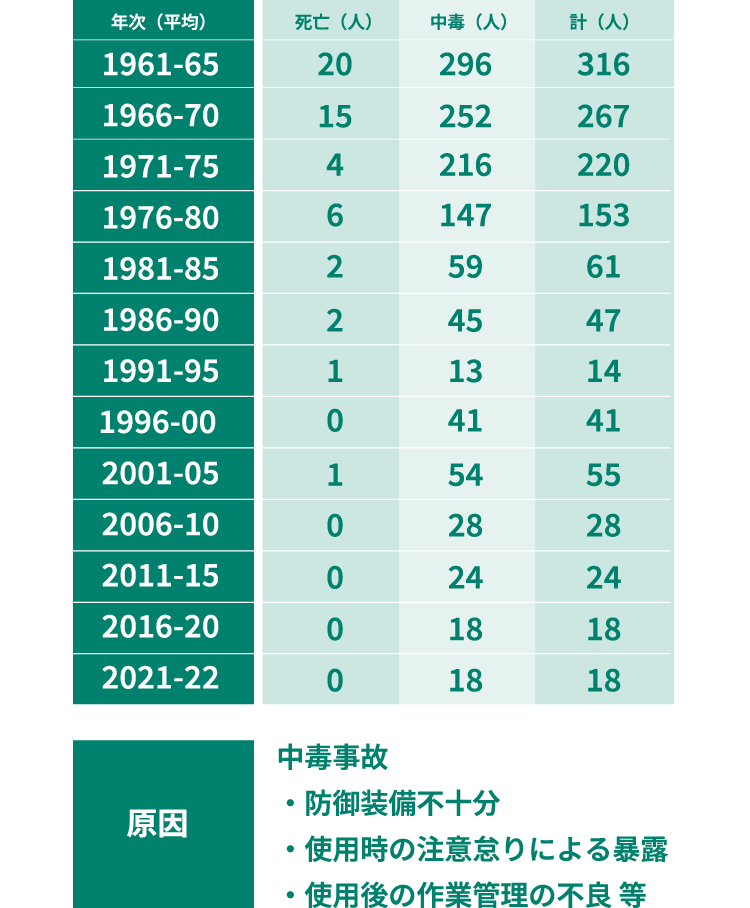

それにより、農薬使用中の事故も減り、死亡は2006年以降はゼロとなっています。

農薬使用中の事故

1961-2010年:植物防疫第68巻(10)p49、2014年

2011-2022年:農水省「農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について」

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/accident.html

【参考】農業機械による死亡事故:152人(2022年度)

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/sizai/240222.html

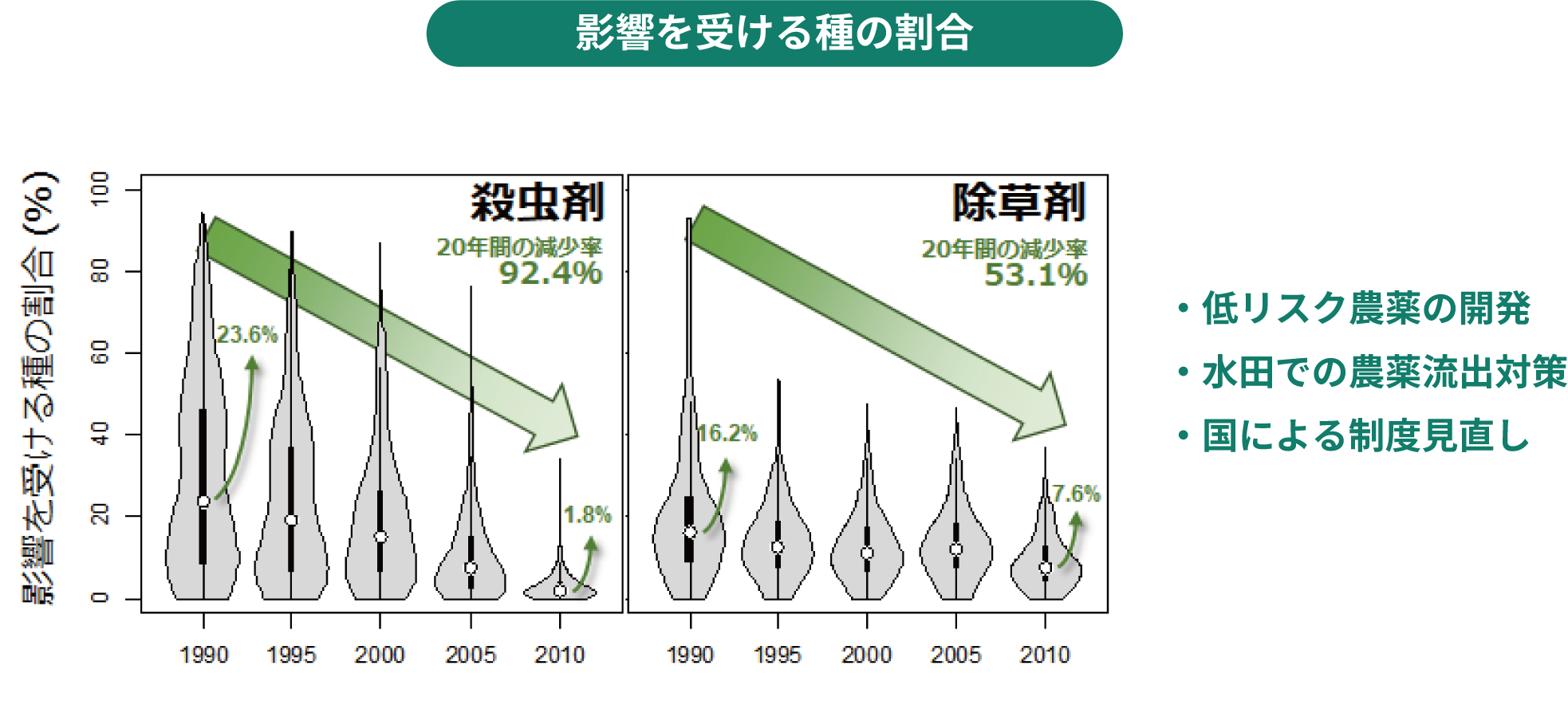

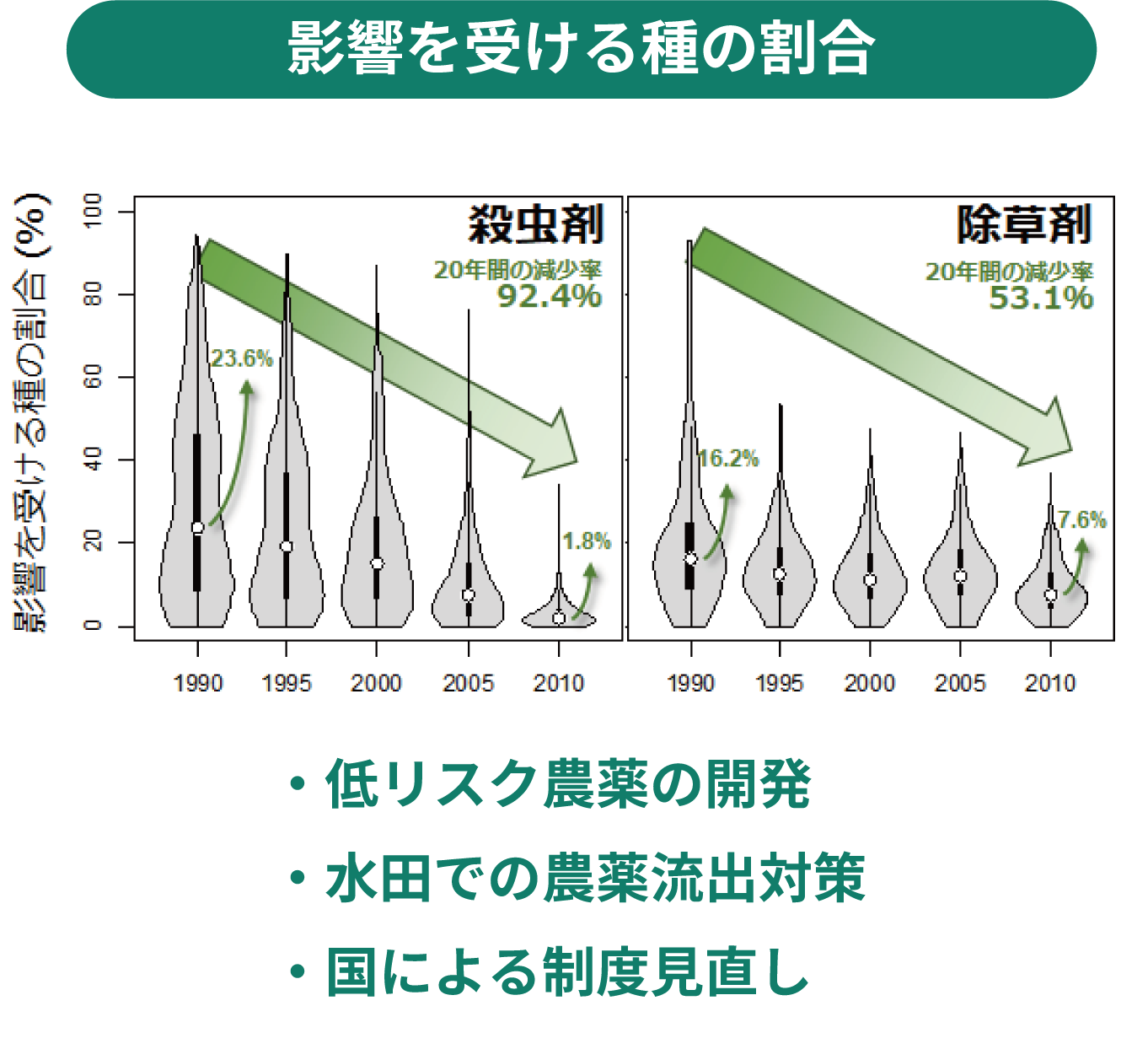

農薬の水域生態リスクは

過去20年間で大幅に減少

環境中のリスクも軽減されてきています。

1990年から2010年にかけての5年ごとの累積リスクの推移

350地点の累積リスクの分布はバイオリンプロットで示され、太い部分ほど多くの地点が集まっており、白丸が中央値、黒棒は全体の1990年から2010年にかけての5年ごとの累積リスクの推移が分布する範囲、黒線の下端と上端は最小値と最大値を示しています。

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/154634.html

農研機構 農業環境研究部門

T. Nagai et al.: J. Pestic. Sci 47(1), 22-29(2022)

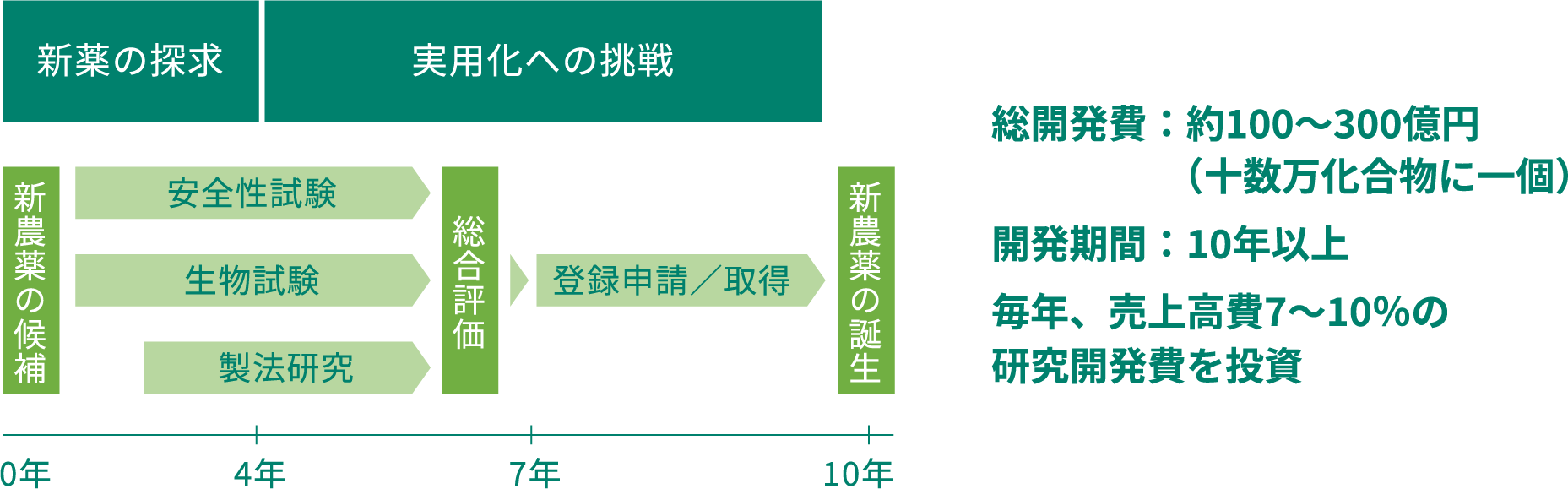

農薬が世に出るまで

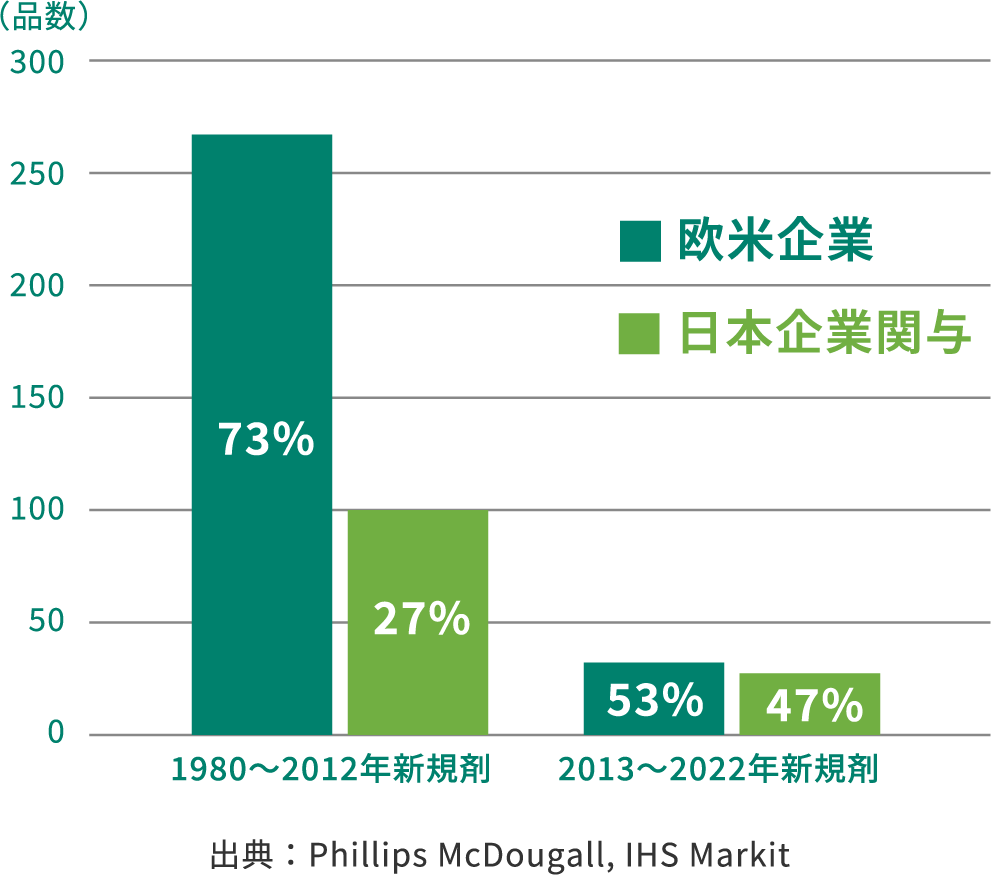

新規有効成分の創薬確率は10数万化合物に1剤と言われ、高額の研究開発費と、10年以上の時間を投資しています。グローバルな登録規制の厳格化にともない、研究開発コストは上昇し、研究開発期間も長期化してきています。そのような状況において、1980~2022年の主要企業による新規剤の上市品428剤中に日本企業関与のものが129(30%)を占めています。日本企業の創薬力が向上していることは、1980~2012年の日本企業関与のものが27%であったのに対して、2013~22年では47%に増加していることに表れています。日本企業関与の新規剤は、水稲や果樹・野菜向け製品が多く、日本の主要作物を創薬対象としているとうかがえます。近年、海外の主要作物であるダイズ、トウモロコシ、小麦などの作物にも日本企業関与のものが上市されてきており、日本企業が世界の作物保護への貢献を目指し、創薬対象が世界にシフトしてきていると推察されます。

日本企業の創薬力

現在、数多くの種類の農薬が世の中にあります。更にこのうえ新しい農薬は必要とされているのでしょうか?

また、どのような方向をめざして農薬を開発しているのですか。

https://www.croplifejapan.org/qa/a6_21.html

新農薬を市場に出すまでには、どのくらいの時間と費用がかかりますか。

https://www.croplifejapan.org/qa/a4_16.html

化学農薬、生物農薬、

総合防除・IPM、スマート農業

化学農薬

化学農薬には、天然物由来のものと、化学合成由来のものがあります。天然物由来の化学農薬は有機農業に使用できます。化学合成由来の化学農薬は、持続可能な農業に向けた総合的病害虫・雑草管理(IPM)アプローチの中核をなすものであり、慣行農業では作物を病害虫・雑草から守るために使用されます。化学合成農薬の核となるのは有効成分です。有効成分は害虫・病原菌・雑草を防除するように精密に設計された分子です。有効成分は偶然見つけられるのではなく、化学者により設計されたものです。それらは農薬使用者や消費者の健康、環境へのリスクを軽減・最小化しなければならず、確実に効果があり、簡単に使え、費用対効果もなければ農業者に使われません。これを実現するため、化学者は、幅広い分野の科学技術による情報を基に、効果を発揮すべきターゲットを正確に狙うように、有効成分となる分子を設計するのです。現在、化学者が設計している化合物は、10年、20年先の農業、消費者が何を求めるかを考えて行われています。

生物農薬

生物農薬は、微生物、天敵昆虫などの自然界から得られる素材により作られた農薬です。生物農薬は、化学農薬に代わる防除資材の選択肢になります。微生物には作物を保護し健康に保つ性質を持つものがあります。これらの微生物は、自然の中から見つけることができます。天敵昆虫は、害虫を捕食する性質を持つものです。有機農業には生物農薬を使えます。また、慣行農業にも化学農薬と共に生物農薬を使うことができます。自然から得られる生物農薬が農業分野で重要なイノベーションになると考えられています。

生物農薬とはどんなものですか。

https://www.croplifejapan.org/qa/a4_13.html

生物農薬だけですべての病害虫や雑草を防除できますか。

https://www.croplifejapan.org/qa/a6_08.html

なぜ生物農薬が開発されるようになったのですか。

https://www.croplifejapan.org/qa/a6_07.html

総合防除・IPM、スマート農業

IPM(総合的病害虫・雑草管理)は、特定の状況に合わせて耕種的、物理的、生物的、化学的手段の最良の組み合わせによる持続可能な病害虫・雑草を管理するシステムです。これは、病害虫・雑草を管理するための最も費用効果が高く、環境的に健全で社会的に受け入れられる方法を提供します。クロップライフジャパンの会員は、農薬管理に関する国際行動規範(第2条)*のIPMの定義を支持し、遵守しています。

(参考)

*FAO(国連食糧農業機関) 農薬管理に関する国際行動規範(第2条)

「IPMとは、利用可能なすべての防除技術を慎重に検討し、その後適切な対策を統合することを意味します。農産物被害の拡大を阻み、農薬やその他の防除手段を経済的に妥当なレベルに保ち、人の健康と環境へのリスクを軽減または最小化します。IPMは農業生態系への影響を最小限に抑え健康的に作物を成長させ、自然の防除メカニズムの活用を促進します。」

日本の農業生産現場では、担い手不足かつ農業者の高齢化、農地の減少が課題となっています。そのため、作物保護に関連する産業界として、現場ニーズに応えた製剤や散布技術の開発によりIPM・スマート農業を後押ししていきます。例えば、様々なリスク低減に寄与するような、最適な製剤・処理技術(ドローン、常温煙霧など)の開発への取組です。一方、有害動植物の侵入・まん延リスクが高まるなどの植物防疫をめぐる状況を踏まえ、改正植物防疫法が2024年4月に施行されました。同法の対象として雑草が初めて加えられ、「総合防除」いわゆるIPM(総合的病害虫・雑草管理)がますます必要とされます。そのため、当会会員は、植物科学をベースとした技術イノベーションに取組み、IPMの社会実装のために、①AIを活用した病害虫の診断プログラムの開発・実用化、②生物農薬・その利用技術の開発、③生物農薬に影響のない選択性の高い農薬の開発、④より低投下量で環境等への影響が低く効果が高い農薬の開発、⑤病害虫等の薬剤抵抗性が発達しにくい使用方法の普及などを行ってきています。当会は、総合防除・IPMの普及のために、リーフレット「総合防除・IPMはこれからの農業のキーワード」を配布しています。

https://www.croplifejapan.org/assets/file/labo/books/leaf24.pdf

IPMとはなんですか。IPMが普及すれば農薬はいらなくなるのですか。

https://www.croplifejapan.org/qa/a6_05.html

IPMの推進に向けて(企業の視点から)

https://www.croplifejapan.org/assets/file/user/hasshin/nihon_nomin_shimbun.pdf

スマート農業

診断アプリ、ドローン、ビッグデータなどのテクノロジーを使うスマート農業は、農業者が農薬、肥料、水を効率的に利用し、良好な作物の収穫量を確保することに役立ちます。

診断アプリ:多くの病害虫が発生する可能性が高まっている状況下で、消費者は農業者に化学農薬の使用を最小限に抑えるよう求めています。デジタル技術、例えばスマホ用アプリは、農業者の課題を助ける技術です。診断アプリを使用し、化学農薬が必要であるかどうか、必要な場合は最も適切な処理がいつかが示されます。デジタル診断アプリは、農業者のもとに農業の専門知識をもたらし、作物保護産業が革新を続けている事例の一つといえます。

ドローン:ドローン技術は多くの国々で農業のやり方を大きく変えようとしています。ドローンは、作物の生育状況、病害虫、雑草の発生など、農場における重要な情報を農業者にもたらします。また、農業者および農業技術者は、化学農薬を、いつどこで、どれだけ使う必要があるかを知ることができます。ドローンは農薬の散布にも使われています。ドローンを含む農業のデジタル化は、農業者の作業をサポートする革新的な技術となってきています。当会は、ドローンによる農薬散布における事故軽減のために、リーフレット「ドローン散布安全チェックブック」を配布しています。

https://www.croplifejapan.org/assets/file/labo/books/leaf25.pdf

ビッグデータ:情報革命は農業のやり方を変えつつあります。集められる情報は、播種、土壌管理から、生育期の天候条件にまで関わります。情報活用により、農業者は、自分の農場のどこで、いつ、どのように化学農薬を使うかを知ることができます。情報は、正確かつ早期に病害虫を見つけ、警鐘を鳴らし、病害虫の被害の程度を予測することに役立ちます。必要とされる化学農薬の散布量を最適化することもできます。また、環境に対する負荷を減らし、生産コストの低減に貢献します。情報は、個々の農業者のトラクターに搭載されたセンサーに送信されます。情報は、分析、集計、匿名化され、クラウドストレージサービスにより提供されます。また、モバイル通信技術の向上は、農業者がより簡単かつ安価に情報を得ることを可能にしました。データと繋がることで、農業者は情報革命の恩恵を受けることができるようになりました。

SDGsに関連した発信情報

クロップライフジャパンは、ビジョン活動と持続可能な開発目標(SDGs)の連携を図っています。その一つとして、農薬の役割に関する正しい理解を得るため、関係機関と情報を共有しています。

作物保護産業とイノベーション

産業技術専門誌月刊 JETI ジエティ(企画協力:一般社団法人スマートエネルギー産業振興機構)の特集「ファインケミカル産業の展望」に記事を寄稿しました。

食料安全保障と作物保護産業の取組

(JETI 2025年5月号)

食料安全保障と作物保護

(JETI 2024年5月号)

食料安定供給と作物保護産業

(JETI 2023年5月号)

作物保護産業の現状と展望

(JETI 2022年5月号)

作物保護技術のイノベーション

(JETI 2021年5月号)

農薬産業とイノベーション

(JETI 2020年5月号)

農薬市場とイノベーション

(JETI 2019年5月号)