有識者コラム

植物医科学とは

- 東京大学名誉教授・特任教授、一般社団法人 日本植物医科学協会 代表理事難波 成任 氏

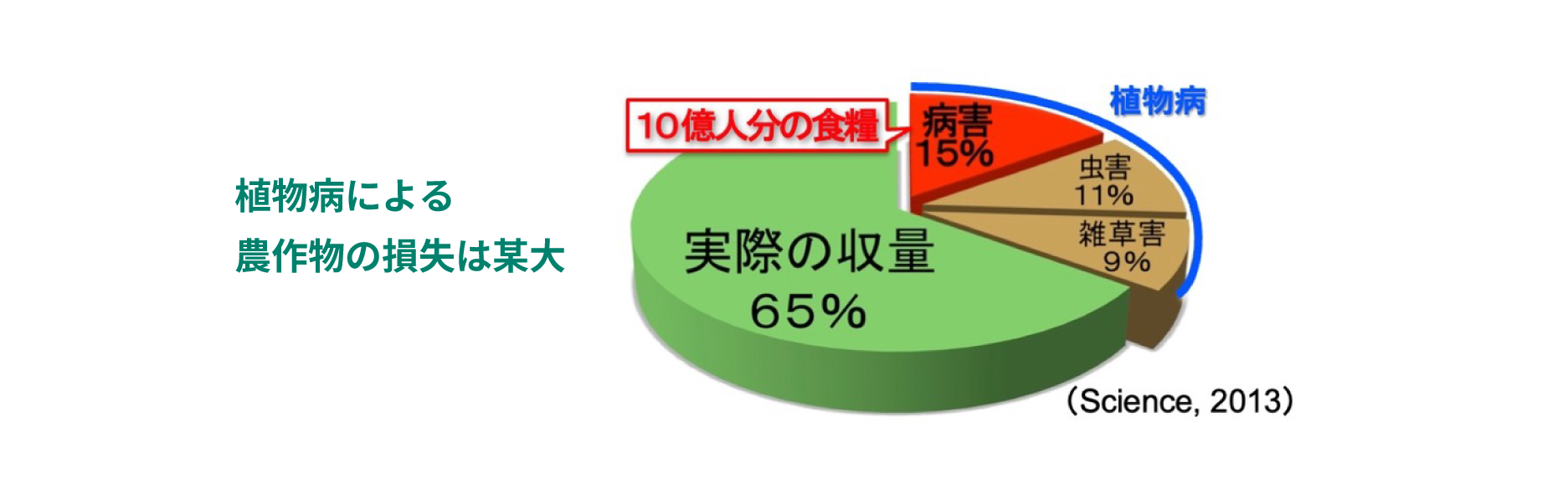

みなさんは種子や苗、球根を買ってきて庭や農園などで育てたものの、途中で調子が悪くなり、原因が分からないまま育てるのを断念した経験がないでしょうか?実はこの原因の多くが植物病によるものなのです。植物病とは、バクテリア(細菌)やカビ(糸状菌)、ウイルスなどの微生物の感染により起こる微生物病のほか、害虫病、生理病、気象害、雑草害などの総称です。なかでもとくに厄介なのが目に見えない微生物の感染によって起こる微生物病です。ヒトの薬と同じで、効き目のいい農薬は無数にあっても、原因が分からないかぎりどれを使ったら良いか、わかるはずもありません。先進国では、植物病の原因が分かれば大半の農薬はすぐ入手でき、予防のために事前に散布することもできます(これを防除という)が、それでも世界の作物可能生産量の約1/3がみすみす植物病によって失われているのです(Science, 2013)。また、防除しないとこの可能生産量の半分以上が失われてしまいます。現代の私たちの食は、植物病を防いでいるからこそ確保できているのであり、飢饉にならずに済んでいるのです。

2005年、この問題に対処するために、植物病による被害を診断し、治療、防除、予防することに関わるあらゆる分野を融合した総合学問分野「植物医科学」を提唱しました。植物病とはそのなかで定義した用語なのです。植物に異変が起こっても、すぐには原因が分かりませんから、まずは予断を持たず「植物病」と総称して総合的見地から診断する必要があると考えてつけた名称なのです。細菌病とか、アブラムシによる害とか栄養不足などというのは、原因が分かった後の話であって、原因が不明で、対処の方法も分からない段階では、発病に気づくまでの栽培方法や症状の経過などを正確に記録し、発病した部位を適切に保管しておく必要があります。これらをもとに専門家が診断することになります。最近AIによる画像診断が注目されています。大量の病徴写真を機械学習させ、それをもとに診断を下すわけですが、病徴写真の大半が分かりやすい末期症状の写真ですから、発病の初期段階や品種によっても症状は異なるわけで、全てをカバーできるはずがありません。ヒトの医療の場合にも、CT画像やMRI画像をもとにAI診断を行っても、最後はヒトの医師が判断するわけですから、植物病の場合にも植物医師の存在が必要です。 私たちは「植物医科学」を提唱して間もなく、東京大学に植物医科学研究室と植物病院を開設して人材を養成するとともに、植物医科学の社会実装に向け先進的活動を始めました。同時に教科書「植物医科学」を刊行し、この分野の最新情報を提供する電子ジャーナル「i Plant」も創刊しました。

似て非なる病気は無数にある:診断は難しい

このほか植物医科学を社会に実装するためにさまざまな取り組みを行ってきました。まず関連学会とともに文部科学省に働きかけ、国家資格「技術士(農業部門)」に植物保護分野を新設しました。次いで、一般社団法人「日本植物医科学協会」を設立し、この技術士試験合格者を対象に植物医師認定審査を開始し、合格者に植物医師の資格を授与しています。これまでに100名以上の植物医師を輩出しています。同協会では、植物医師を配置することを条件に植物病院開設の認定審査を行っており、これまでに個人、大学、企業、JAなどが植物病院を開設しています。東大植物病院では、園芸愛好家や農家、法人からの相談に対応し、農業生産の安定に寄与しているほか、農作物の輸出に必要な国認定の無病証明を発行して、高品質な種苗の輸出にも貢献しています。また、近年グローバル化に伴いヒトやモノの移動がさかんになり、海外から植物病が侵入して頻繁に問題となっています。これに対応して、東大植物病院では迅速に原因を究明するとともに、診断キットを開発し、実用化してきました。 この間、国内をはじめとするアジア各国では、大学に植物医科学研究室が開設され、植物医師や植物病院が普及しています。これは2010年に設立した国際植物医科学会議を通じて各国研究者がわが国の動勢に関する情報を自国に持ち帰り展開したことによります。とくに台湾では2008年以降、台湾大学を初めとする基幹国立大学の大学院に2年制の植物医科学専門のコースができ、人材を植物検疫所や農薬メーカーなどの植物防疫関連企業に輩出しています。昨春韓国ではソウル大学を初めとする主要国立大学に植物医学科が開設され、台湾では昨夏に植物医師法が公布されました。

こうして走り始めた植物医科学のしくみにより、いくつもの成果が挙がっています。検疫をくぐり抜け海外より侵入してきたサクラ属果樹のウメ輪紋病やサツマイモ基腐病(もとぐされびょう)などを植物病院で発見し、直ちに遺伝子診断キットを開発実用化し、国による防除事業が進みました。また、未発見のものも含めあらゆるファイトプラズマをユニバーサルに検出し診断できるキットも開発しました。これらのキットは保存や輸送、検査に高価な設備を必要としないため、途上国をはじめ海外でも活用されています。

<参考文献>

Pivoting the Plant Immune System from Dissection to Deployment. Science. 746-751. 341, Dangleら、2013. doi:10.1126/science.1236011. 植物医科学(第2版) 監修・共同執筆 難波成任、540ページ 養賢堂、2022年

https://www.iplant-j.jp/ 植物医科学出版会、2023.

https://www.iplant-j.jp/ 植物医科学出版会、2023.「植物医師」、「植物病院」、「i Plant」は一般社団法人日本植物医科学協会の登録商標です。

執筆者

東京大学名誉教授・特任教授、一般社団法人 日本植物医科学協会 代表理事難波 成任 氏東京大学農学部卒業。同大学院農学系研究科博士課程修了。アメリカ・コーネル大学客員研究員、東京大学農学部助教授。同大学院農学生命科学研究科教授.同大学院新領域創成科学研究科教授。同大学院農学生命科学研究科教授を経て現職/専門は植物医科学・植物病理学/2002 年日本植物病理学会賞、2004年日本マイコプラズマ学会北本賞、2010年エミー・クラインパーガー・ノーベル賞、2013 年紫綬褒章、2014 年日本農学賞、読売農学賞、2017 年日本学士院賞、2024年瑞宝中綬章などを受賞・受章。

主な著書

- 創造する破壊者 ファイトプラズマ 東大出版会(2017)

- (植物病原細菌の一群であるファイトプラズマに関する最新の体系的解説本)

- 植物医科学[第二版] (共著)養賢堂(2022)

- (植物医科学に関する一般向けあるいは植物医師をめざす人向けの教科書)