旬素材の産地から

取材日2025年2月

久能山 石垣いちご

時代を超えてサステナブルに

自然と人がやさしく育む

果実の宝石「石垣いちご」

● 久能の石垣いちご

静岡県静岡市の駿河区から清水区にかけての久能地区は、約120年前、1900年頃からいちご栽培を続けてきた歴史ある生産地です。久能山の斜面に石垣を積み、その隙間に苗を植えて育てる独特の方法が古くから受け継がれ、通称「石垣いちご」と呼ばれています。

駿河湾のすぐ脇を走る国道150号沿い「久能いちご海岸通り」には数多くのいちご観光農園が軒を連ね、例年12~5月初旬まで、多くの観光客がいちご狩りを楽しんでいます。

生産地紹介

静岡県 久能地区

海、国宝、そして富士山!

見どころ豊富な久能地区

静岡県の南部、駿河湾に面し、伊豆半島から御前崎まで見渡す広大なロケーション。海からふもとまで約300m、久能山の南側斜面の上には、国宝「久能山東照宮」が鎮座しています。「東照宮」と聞くと日光を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、徳川家康公をまつる神社として建立された東照宮は久能山が最初。参拝のため1159段の石段を登るのが難しい場合は、久能山の北側にある日本平からロープウェイに乗ります。日本平は、富士山、清水港、伊豆半島、遠く南アルプスまで360°のパノラマビューが楽しめる絶景スポット。夜景の美しさでも知られています。

久能地区は「石垣いちご」だけ

じゃない!

カリッと爽やかな「葉しょうが」

久能地区は、3月初旬から葉しょうがの出荷が始まる、全国有数の早出し産地。茎の付け根の鮮やかな紅色、ほどよい辛みと筋っぽさのない食感が特徴の名産品として知られています。その他、「香菜」や「えんさい(空心菜)」も出荷されています。

品種ではなく

栽培方法をあらわす「石垣いちご」

「石垣いちご」は、品種ではなく、石垣を使って栽培されたいちごを指しています。その発祥は、明治時代。いくつかの説がありますが、久能山東照宮の宮司からいちごの苗をもらった川島常吉さんが、石垣の間に植えたことが始まりといわれています。石垣を使ったいちごの栽培は全国でも珍しく、この地域特有の地形と恵まれた自然条件を生かしたサステナブルな栽培方法。駿河湾に面して並ぶビニールハウスは、朝から夕方までたっぷり陽射しを浴び、海から反射した光とともに石垣に伝わった熱が、夜の間も暖房の役割を果たします。また、石垣での栽培は、果実が土に触れて傷むのを防ぐ効果や水はけの良さでうまみを凝縮する効果もあるといわれます。 現在、静岡県で生産されるいちごの代表は、長めの形で大粒、甘くてジューシーな「章姫(あきひめ)」、甘みと酸味のバランスがよい「紅(べに)ほっぺ」、静岡ブランドの新品種「きらぴ香(か)」の3つ。最も生産量が多いのは「紅ほっぺ」ですが、石垣で栽培されるいちごは「章姫」が多く、観光農園のいちご狩りで根強い人気を誇る品種です。

章姫

静岡県静岡市の萩原章弘が1992年に開発した品種。果汁が豊富でやわらかめ

紅ほっぺ

2002年に品種登録。全国的に人気があり、スイーツにも使われている

きらぴ香

2014年に品種登録。果肉がしっかりとしており、品の良い香りと甘み

INTERVIEW

甘く熟したいちごを頬張る幸せ

「いちご狩り」は、この地区から

久能地区でいちごづくりを手がける横山農園の3代目新国 慎さんと、

JA静岡 南部総合経済センター広域指導員の山森 好登さんにお聞きしました。

Q. 一般の店先では「石垣いちご」を見かけませんが…

山森さん

観光農園では「石垣いちご」を食べることができますが、市場に出荷される際には、静岡いちご「章姫」「紅ほっぺ」として品種が表示されています。ひとつの農園でも、全てのいちごを石垣で栽培しているとは限らないので、厳密に分けるのが難しいんです。

新国さん

昭和41年ですね。当時交流のあった三保園ホテル(※)の支配人さんから、みかん狩りというのがあるけれど、久能地区でいちご狩りをやってみてはどうかと勧められて。周囲の人が反対する中、静子おばあちゃんが「ぜひ、やらせてください!」とはじめたそうです。最初はホテルの宿泊客、その後多くの方が訪れるようになったのを見て、他の農園もいちご狩りをはじめました。

※2021年、惜しまれつつ廃業

Q.いちごに練乳をかけるのも、横山農園さんが元祖と聞いています。

新国さん

当時のいちごはもっと酸っぱかったので砂糖をつけて食べていました。支配人さんが電車に乗っていたとき、向かいにいた方が赤ちゃんにミルクを飲ませているのを見て、いちごにもミルクが合うんじゃないかと思いついたのがきっかけで練乳を出すようになったらしいですよ。今でも練乳を用意していますが、最近の品種は甘いので、そのまま召し上がる方がほとんどですね。

大切なのは温度と湿度。

ていねいに見守り、

おいしさを高める

Q.いちご栽培で苦労されるのはどんなことですか?

新国さん

シーズン通しての気候や、その日その日の温度や湿度で、生育の具合や味がかなり変わってしまうことですね。幸い、うちはいちご狩りをしたお客さんから良い口コミ評価をたくさんいただいています。それを見て4月、5月に来たお客さんをがっかりさせないために、一番果の時期が終わっても味を落とさないように、できる限りのことをしています。12月、一番果が出てきたあたりのタイミングで二番果の分化を進めるために、初期生育でなるべく窒素を使わないようにするなど、栄養素や温度、湿度の管理などに取り組んでいます。いちごって意外と素直なんですよ。葉の色や新芽の出具合を見ると、今何が足りないのか、どういう状態かわかるので対策しやすいんです。

山森さん

ハウス内の温度、湿度を管理するために暖房機やエアコンを入れるとか、二酸化炭素を施用するとか方法はありますが、石垣栽培の小さなハウスひとつひとつに導入するのは地形的に難しく、かなりのコストがかかります。去年、大きな台風の影響で一部のハウスが被害を受けましたが再建が難しく、他の地域とは異なる課題がありますね。

新国さん

農園をやっていると、台風の被害や機器の故障などは避けられないので、そこはなるべく前向きに考えて方向転換するしかないですね。

山森さん

久能地区は、もともとの自然を生かした独自の工夫を取り入れていらっしゃる農園さんが多いです。SDGsというと大げさかもしれませんが、テクノロジーやシステムに頼るのではなく、作り手の愛情やこだわりが込められた、ここならではの栽培方法を継承していくことも大事だなと思っています。

Q.観光農園ならではの取り組みや難しさはありますか?

新国さん

石垣栽培の小さなハウスだからできることですが、ご家族やグループ単位でひとつのハウスを貸し切りにしています。予約が入ったタイミングでお客さんが来る日に合わせて、完熟のいちごがたくさん成っているように準備する。ただ、たくさんの人が出入りすると、うどんこ病が発生したとき、あっという間に広がりやすくなるので、頻繁にするわけではないですが、気をつけています。難しいのはハウス内の温度・湿度管理。本当は湿度を上げたいところでも、お客さんを迎えるためにハウスを開けて換気するので湿度が下がってしまう。その辺のコントロールが悩みどころです。

Q.夏場も苗作りが続きますが、猛暑による苦労も多いのでは?

新国さん

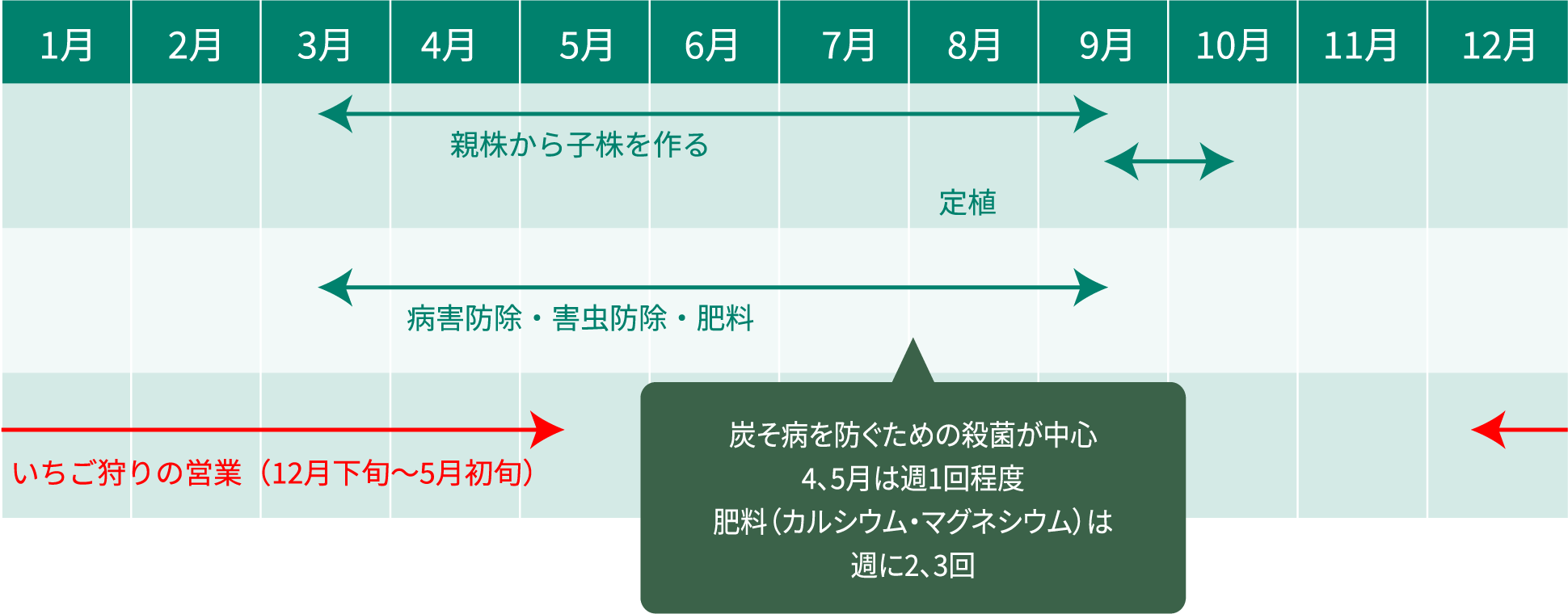

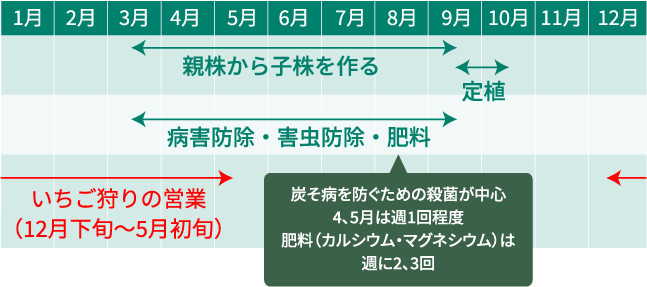

夏の暑さは本当に課題ですね。暑すぎて苗が弱り、病害虫が発生しやすくなる。いちばん気をつけるのは、やっぱり炭そ病ですね。あとは、ダニ、スリップス(※)、ナメクジの対策もします。

※アザミウマ類。いちご栽培を行う上で注意が必要な害虫。

Q.病害虫対策の農薬をどのように利用されていますか?

新国さん

心がけているのは、栄養素の管理やIPMなどで病害虫が発生しにくい環境を作ることです。生物農薬を軸に管理して、病害虫が増加するタイミングで化学農薬を散布します。使用する際は、毎年JAさんや静岡県の研究所が出している最新のデータをもらって1回で効果が出やすいのはどれか、どういう効き方をするのか、成分は何か、効果はどの位の期間持続するのかを確認して選択します。

横山農園では、さまざまな防除法を組み合わせて管理していますが、その中でも農薬は農業に必要な技術だと思っています。農薬があるから、毎年おいしくて質の良いいちごを安定して作り、多くの人に楽しんでもらうことができるんです。病害虫を防ぐには、苗が健康でなければならない。毎日の温度、湿度を見極めて、必要なタイミングで適切な量の栄養を補うように努めています。自然を生かした栽培方法で苗の健康を保ちながら、農薬の使用量を抑えていくのが理想ですね。

Q.いちご栽培のやりがい、ワクワクする瞬間は?

新国さん

やっぱり、いちご狩りに来たお客さんが喜んでいる様子を見たり、リピーターになって次の年もまた来てくださったりすることですね。

Q.今後の目標を教えてください。

新国さん

先代は、他の農園にいちご狩りのお客さんを紹介したり、廃業した農園の畑を借りていちごを作ったり、地域のハブ的な役割を担っていちごビジネスを大きくしました。それがなかったら廃業してしまう農家がもっと多かったかもしれない…。いちご狩りの元祖という立場もありますし、久能地区の石垣いちごをもっと盛り上げる存在になるのが今後のモチベーションです。

JAさんにも相談していますが、空いたハウスを借りたり買ったり、畑を増やしているところなので、これからいちご栽培をやってみたいという方がいたら、久能地区に来ていただいて、将来は独立できるようにサポートしていきたいなということも考えています。

石垣いちご 栽培スケジュール

豆知識

From CLジャパン

炭そ病ってどんな病気?

炭そ病は、かびが原因の病気で6~9月の高温多湿な時期に多く発生。主に葉に発生しますが、いちごの場合は果実に発生することもあります。

写真提供:クミアイ化学工業株式会社

スリップスってなに?

和名アザミウマ。体長1~2mmの小さな昆虫で見つけにくく、いちごの花に寄生すると雌しべが傷つけられ、最終的に果実が汚れるため、商品として出荷できなくなってしまいます。

写真提供:(左)日本植物防疫協会(右)石原産業株式会社

いちご狩りならではの贅沢!

甘く熟したおいしさを堪能しよう

横山農園さんに、いちご狩りにベストな時期、おいしい完熟いちごの選び方、食べ方のポイントなどをお聞きしました。

シーズン初期の午前中がおすすめ!

夜間の温度が低い時期は、一番果が熟すまでに時間がかかるため糖分が乗りやすくなるのだそう。春を待つのではなく12月中旬~1月にぜひ!また、午後はハウス内の温度が上がり、いちごも温まってしまうので午前中が狙いめです。

おいしいいちごはヘタで見分ける!

ヘタの近くまで赤く色づき、ヘタが反り返っているものが完熟で新鮮。先端の方がより甘いといわれていますが、完熟いちごはヘタの近くまで甘いので、どちらから食べても問題なし!

いちごを守りながら摘み取ろう!

完熟したいちごはデリケート。摘み取るときは茎の部分を持ち、爪を立てて手首をひねり、プチっと切り取るイメージで。横山農園さんでは、感染症対策のひとつとして、また茎ごと抜けてしまうのを防ぐため、摘み取り用のハサミを用意しています。

久能地区には、今回お話をうかがった横山農園さん以外にも、約55件のいちご農家があります。その内「久能いちご狩り組合」の会員は13軒。他にも独自にいちご狩りをやっている農園が10軒あります。

冬から春にかけてのレジャーとして人気の「いちご狩り」。それぞれの産地の歴史や環境、栽培されている品種について知ると、今までとはひと味違う楽しみが広がるかもしれません。